如月は「きさらぎ」と読みます。中国でも2月の異称に「如月」が使われており、その漢字をあてた説がありますが中国では如月を「にょげつ」と読むので、日本の「きさらぎ」とは読み方が異なるため「如月」の意味や由来には諸説あります。

もっとも有力な説は、「衣更着(きさらぎ)」が転じた説です。衣更着には、厳しい寒さに備え重ね着をする季節(衣を更に重ねる)という意味があります。

ほかにも、陽気が更に来る月だから「気更来(きさらぎ)」になった説、春に向けて草木が生えはじめるから「生更木(きさらぎ)」になった説があります。

如月には、さまざまな別名・異称があります。

初花月(はつはなづき)

年が明けて最初に咲く梅の花を「初花(はつはな)」といいます。新暦3月にあたる如月では、梅の花が咲く月なので「初花月」と呼ばれます。

仲春(ちゅうしゅん)

陰暦では1月から3月が春です。陰暦2月の如月は春の真ん中にあたるため「仲春」と呼ばれます。同じ理由で「仲の春(なかのはる)」「中の春(なかのはる)」とも呼ばれます。

雪消月(ゆききえづき)

1月に残っていた雪も2月には消えるので「雪消月」と呼ばれます。

雁帰月(かりかえりづき)

冬に日本へ渡ってきた雁が、春にシベリアへ帰るため「雁帰月」と呼ばれます。

そのほかにも以下のような別名・異称があります。

殷旬(いんしゅん)梅見月(うめみづき)建卯月(けんうづき)令月・麗月(れいげつ)小草生月(をぐさおひつき)

二月の特別御朱印は①前半「立春大吉」と②後半は「入涅槃」です。

冬の二十四節気 大寒 の圓應寺の行事

・鶏始乳(にわとりはじめてとやにつく)2月3日頃まで

鶏が鳥屋に入って卵を産み始める頃。本来、鶏は冬は産卵せず、春が近づくと卵を産みました。

厄年厄除けの祈願は、立春前までに済ませましょう。

まだ、厄年厄除けが終わってない方は圓應寺にご相談ください。

電話:092-761-1454

2024年厄年厄除け八方塞がり祈願が2月 4日 までにお済みでない方

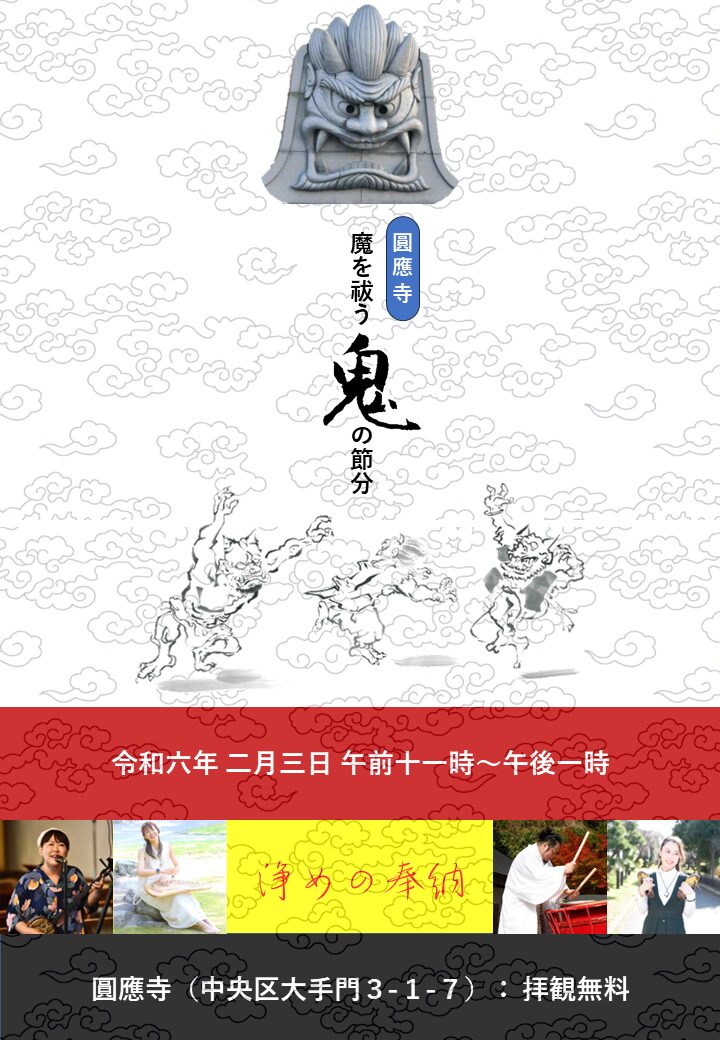

2月 3日 土 11:00 ‐魔を祓う- 鬼の節分会

節分

立春の前日は「節分」。旧暦では大晦日にも相当する大切な日で、豆まきなど様々な邪気払い行事が行われました。節分の食べ物にも邪気払いや、福を呼ぶ願いを込めたものがいろいろあります。

本来、節分とは季節の節目である「立春、立夏、立秋、立冬の前日」のことをいい、年に4回あります。ところが、旧暦では春から新しい年が始まったため、立春の前日の節分(2月3日頃)は、大晦日に相当する大事な日でした。そこで、立春の前日の節分が重要視され、節分といえばこの日をさすようになったのです。

昔は、季節の分かれ目、特に年の分かれ目には邪気が入りやすいと考えられており、さまざまな邪気祓い行事が行われてきました。おなじみの豆まきも、新年を迎えるための邪気祓い行事です。

古代中国では、大晦日に「追儺(ついな)」という邪気祓いの行事がありました。これは、桃の木で作った弓矢を射って、鬼を追い払う行事です。

これが奈良時代に日本に伝わり、平安時代に宮中行事として取り入れられました。その行事のひとつ「豆打ち」の名残が「豆まき」で、江戸時代に庶民の間に広がりました。

豆を”打つ”から”まく”に変わったのは、農民の豊作を願う気持ちを反映し、畑に豆をまくしぐさを表しているからだといわれています。

本来は大晦日の行事でしたが、旧暦では新年が春から始まるため、立春前日の節分に行われるようになり、節分の邪気祓い行事として定着していきました。

鬼は邪気や厄の象徴とされ、形の見えない災害、病、飢饉など、人間の想像力を越えた恐ろしい出来事は鬼の仕業と考えられてきました。

鬼を追い払う豆は、五穀の中でも穀霊が宿るといわれる大豆です。豆が「魔滅」、豆を煎ることで「魔の目を射る」ことに通じるため、煎った大豆を使い、これを「福豆」といいます。

豆は必ず炒り豆で

豆には穀物の霊力が宿っているとされています。また、芽が出る寸前の春の豆は生命力の象徴で縁起が良いとされていますが、拾い忘れた豆から芽が出ると良くないことが起こるといわれています。豆は必ず火を通してからまきましょう。スーパーで売っている節分用の炒り豆でOKです。

1年間無病息災で過ごせるよう、年の数だけ福豆を食べる風習があります。食べる豆の数は、新しい年の厄祓いなので満年齢よりも1つ多く食べる、いわゆる 数え年として1つ多く食べる、もともとが数え年と考え新年の分を加えて2つ多く食べる、満年齢のまま食べるなど、地方によって様々ですが、全部食べきれないという方は、梅干し、塩昆布、豆3粒を入れた「福茶」を飲む方法もあります。

日本のおまじないや風習に登場する食べものは健康に良く、自然法則に則ったものばかりですが、大豆もそのひとつです。

大豆の30%はタンパク質で、ビタミンやイソフラボンもたっぷり。

味噌や醤油など日本独自の食文化の基にもなっていますね。昔の人は大豆の良さを知って、一生懸命食べたのかもしれません。

恵方巻

恵方巻は、その年の恵方を向いて丸かじりすると願い事が叶い、無病息災や商売繁盛をもたらすとされる縁起のよい太巻きです。

大阪発祥の風習ですが、関西地方で親しまれ、現在は全国的な広がりをみせています。

恵方巻には、縁起よく七福神にちなんで7種類の具を入れ、巻き込んだ福を逃さぬよう丸ごと1本、恵方を向いて無言で食べきるとよいとされています。

また、太巻きを鬼の金棒(逃げた鬼が忘れていった金棒)に見立てて、鬼退治ととらえる説もあります。

鰯と柊

鬼は、鰯(いわし)の生臭い臭いと、柊(ひいらぎ)の痛いトゲが大の苦手とされています。そこで、鰯の頭を焼いて臭いを強くしたものを柊の枝に刺し、それを玄関先にとりつけて、鬼が入ってこないようにする風習があります。これを「焼嗅(やいかがし)」「鰯柊」「柊鰯」「柊刺し」などと呼びます。

地方によっては、豆がらやトベラを添えるところもありますが、昔から臭いの強いもの、トゲのあるもの、音のでるものは魔除けや厄除け効果があるとされているからです。

春の二十四節気 立春 の圓應寺の行事

・東風解凍(はるかぜこおりをとく)2月4日頃

春の風が川や湖の氷を解かし始める頃。「東風」(こち)とは春風を表す代名詞。

二十四節気の最初の節気ということで、立春を基準にさまざまな節目が決められています。

暦の上の春は、立春から立夏の前日までをさします。

節分 立春の前日。豆をまくなど、邪気を祓う風習があります。

八十八夜 立春から数えて88日め。この日に摘んだお茶はよいお茶になるといわれています。

二百十日 立春から数えて210日め。台風が来ることが多いとされています。収穫間近のころにやってくる台風は、稲作の大敵です。

二百二十日 立春から数えて220日め。二百十日とともに農家の厄日とされています。現代ではこの日の方が台風と重なることが多いです。

立春の早朝、禅寺の門に貼り出される文字。「立春大吉」の文字は左右対称で縁起がよく、厄除けになるといわれています。

2月 5日 月 13:00 圓應寺寺子屋 【お香教室】

講師紹介

・黄鴬睍睆(うぐいすなく)2月9日頃

山里で鴬が鳴き始める頃。春の訪れを告げる鴬は「春告鳥」(はるつげどり)とも呼ばれます。

2月11日 日 11:00 弁財天月法要

2月11日 日 17:30 ~動の瞑想(meditation)~圓應寺 礼拝行 『涅槃会』

2月13日 火 13:00 ~響の瞑想(meditation)~圓應寺 読誦行 2024.02

・魚上氷(うおこおりをいずる)2月14日頃

水がぬるみ、割れた氷の間から魚が飛び跳ねる頃。春先の氷を「薄氷」と呼びます。

2月14日 水 14:00 ~武の瞑想(meditation)~ 拳禅一如

2月15日 木 9:30 ~淨の瞑想(meditation)~ ココロを磨く、整える 作務

2月15日 木 11:00 涅槃会2024

涅槃会は2月15日はお釈迦さまの入滅(にゅうめつ)の日に、日本や中国などで勤修される、釈迦の遺徳追慕と報恩のための法要です。

春の二十四節気 雨水 の圓應寺の行事

・土脉潤起(つちのしょううるおいおこる)2月19日頃

雪がしっとりとした春の雨にかわり、大地が潤い始める頃。

「脉」は脈の俗字です。

・霞始靆(かすみはじめてたなびく)2月24日頃

春霞がたなびき始める頃。春の霞んだ月を「朧月」(おぼろづき)と呼びます。

2月25日 日 18:00 圓應寺 写経写仏会

2月28日 水 14:00 ~武の瞑想(meditation)~ 拳禅一如

・草木萌動(そうもくめばえいずる)2月29日頃

草木が芽吹き始める頃。草の芽が萌え出すことを「草萌え」(くさもえ)と言います。