霜月は、「霜降り月・霜降月(しもふりつき)」の略とする説が有力ですが、十は満ちた数で一区切りなので上月になり、それに対して下月とする説や、「神無月」を「上な月」と考えて「下な月」とする説など、上下の「下」とみる説もあります。

秋の二十四節気 霜降 の圓應寺の行事

早朝に霜が降りはじめる頃という意味です。晩秋を迎え、北の方では朝霜が降り、山々は紅葉に染まります。

・楓蔦黄(もみじつたきばむ)11月2日頃

楓(かえで)や蔦の葉が色づく頃。晩秋の山々は赤や黄に彩られ、紅葉狩りの季節です。

生けらば念仏の功積もり死なば浄土にまいりなん

11月 3日 祝 11:00 圓應寺 十夜会法要

13:30 圓應寺 十夜会法要 (永代供養)

11月4日 土 11:00 七五三祈願① 13:00 七五三祈願②

・山茶始開(つばきはじめてひらく)11月7日頃

山茶花(さざんか)の花が咲き始める頃。椿と混同されがちですが、先駆けて咲くのは山茶花です。

11月7日 火 11:00 弁財天月法要

冬の二十四節気 立冬 の圓應寺の行事

この日から立春の前日までが暦の上では冬となります。木枯らしが吹き、冬の訪れを感じる頃。太陽の光が弱まって日も短くなり、木立ちの冬枯れが目立つようになります。木枯らしが吹くのは、冬型の気圧配置になった証拠です。

鎮火のお供え

火を使い始める時期なので、寺社では鎮火祭が行われます。鎮火祭では里芋やみかん、魔除けの赤飯をお供えします。家でも火の用心。火の取り扱いには気をつけたいですね。

11月 8日 水 14:00 ~武の瞑想(meditation)~ 拳禅一如①

11月10日 金 12:00 今津正覚寺 十夜会法要

11月11日 土 11:00 七五三祈願 ① 13:00 七五三祈願 ②

七五三祈願

七五三は、子ども時代の大切な節目となる3歳(男女)、5歳(男の子)、7歳(女の子)の成長を神仏に感謝し、人生の節目をお祝いする行事です。

1.お参りする場合、参加人数、衣装を決定します。

その後、レストランなどで食事をするときはあらかじめ予約しておくと安心です。

2.前日は早めに就寝します。子どもの体調にも注意しておきましょう。

3.当日、朝食はきちんととってから支度を。脱ぎ着の楽な前開きの服を着てヘアメイクや着付けをします。

4.写真撮影をするときはお参りの前後です。

5.お寺で参拝します。落ち着いていられるよう子どものトイレを済ませておきます。

千歳飴

千歳飴は、長く引っ張って伸ばして作ることから「長寿」に通じる縁起のよい紅白の飴です。袋にも縁起のよい鶴亀や松竹梅が描かれており、名前も「千歳」(千年)というおめでたい名前で、晴れ姿に千歳飴の袋を持つことが定着しました。由来は諸説あるようですが、七五三の行事が一般化した江戸時代にはすでにあったようです。

千歳飴の長い袋を引きずるように持ちながら、お父さん、お母さんに手を引かれて歩いている子を見かけると、可愛らしさに見ている方も嬉しい気持ちになりますね。

・地始凍(ちはじめてこおる)11月12日頃

大地が凍り始める頃。サクサクと霜柱を踏みしめて歩くのが楽しみな時期です。

11月12日 日 17:30~ 観察行(瞑想会)『正見』

11月 14日 火 13:00 ~響の瞑想(meditation)~圓應寺 読誦行

11月15日 水 9:30 〜淨の瞑想(meditation)〜 ココロを磨く、整える 作務

・金盞香(きんせんかさく)11月17日頃

水仙が咲き芳香を放つ頃。「金盞」は金の盃のことで、水仙の黄色い冠を見立てています。

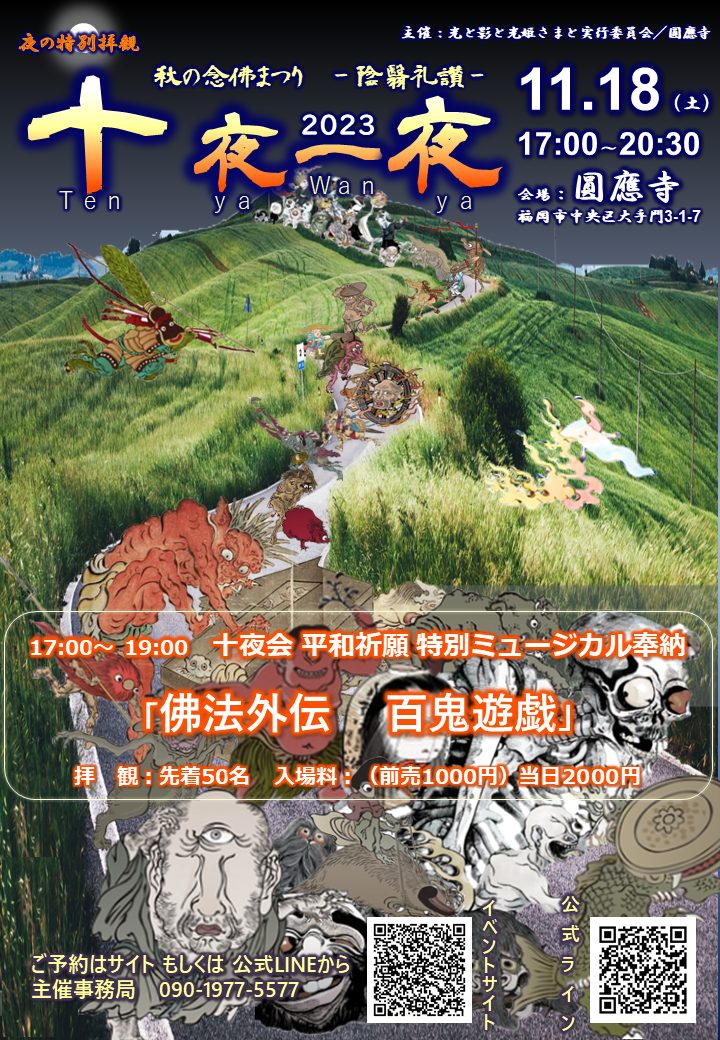

11月18 土 17:00 秋の念仏まつり -陰翳礼讃-「十夜一夜」2023

冬の二十四節気 小雪 の圓應寺の行事

木々の葉が落ち、山には初雪が舞い始める頃です。「小雪」とは、冬とは言えまだ雪はさほど多くないという意味で、冬の入口にあたります。

・虹蔵不見(にじかくれてみえず)11月22日頃

陽の光も弱まり、虹を見かけなくなる頃。「蔵」には潜むという意味があります。

11月22日 水 14:00 ~武の瞑想(meditation)~ 拳禅一如②

11月26日 日 17:30 写経写仏会

・朔風払葉(きたかぜこのはをはらう)11月27日頃

北風が木の葉を吹き払う頃。「朔風」は北の風という意味で、木枯らしをさします。